|

||

Les Temples du Mitsurukaï

L'ÈRE LEGENDAIRE

Des Anciens rapportent qu'un premier dojo aurait existé dans le Treizième (arrondissement), pratiquement au carrefour de voies anciennes de Paris, les avenues d'Ivry et de Choisy, à 20 pas de la rue de Tolbiac . Ce lieu-dit était dénommé localement "TANAGRA", en rappel d'une divinité exotique (sans doute grecque) déjà liée à la beauté .

Ce temple était très petit : 18 tatamis le composaient, groupés autour d'un poteau central en fonte. Trois de ses parois s'ornaient de miroirs, tandis que la quatrième ouvrait par une grande vitre sur le paysage extérieur. Dans cet intime espace pouvaient évoluer ensemble 4 pratiquants, voire 6 lorsque certains exercices autorisaient la recherche d'une intériorisation . Plus tard une autre salle lui fut adjointe, plus vaste et permettant la formation d'une dizaine de pratiquants. C'était une salle de danse, avec barre et miroir sur tout un côté, mais son plafond tel qu'à chaque cours on cassait (involontairement) des ampoules avec nos boken (Danielle, la patronne du lieu, n'appréciait pas !)

De cette époque sont parvenus jusqu'à nos jours les noms de quelques pratiquants : Christian (Brun) comme leader depuis 81, Daniel (Lettéron) comme officiant, Jean-Claude (Militon) comme pratiquant, Jean-Luc (Le Reste) comme profane débutant son initiation…

|

C'étaient alors les années 78 à 82 …

L'EPOQUE MYTHIQUE

Les germes se développaient, sous l'instigation de Christian Brun, consacrant déjà son exemplaire énergie à l'enseignement de la pratique . Aussi, profitant d'opportunités de plus grands espaces, le dojo se transféra, non loin du logis de ce Maître : ce fut l'époque de "la rue LASSON".

|

|

|

|

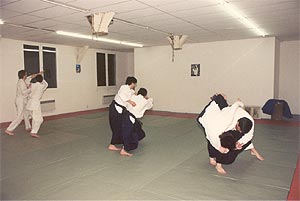

Les

dimensions offertes inauguraient dès lors les possibilités

d'une étude plus sereine mais en même temps et paradoxalement,

plus dynamique, honorant ainsi une authenticité susceptible à la

fois d'affirmer les savoirs déjà expérimentés et

de conquérir l'enthousiasme de néophytes entreprenants

.

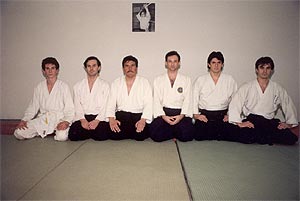

Ainsi se construisit l'ébauche d'un noyau d'initiés fidélisés

par l'authenticité et la rigueur, ainsi que de disciples renforcés

dans leur volonté de progrès partagé, voire de prosélytisme

. Ce noyau se concrétisa par sa reconnaissance identitaire en

Association, en 1985, sous la dénomination de "Mitsurukaï" (les "Trois

Cigognes"), emblème de la tsuba de notre maître Christian.

En plus, à "LASSON", il y avait un bar … Un soir, après l'entraînement, la bière EKU, apportée par un pratiquant croyant bien faire, fit des ravages !… Il y avait aussi des placards métalliques, pour les vêtements "civils", fermant à clé, ce qui n'empêcha pas de les forcer : quelle joie de se rendre au Commissariat de police, à 11 heures du soir, afin de porter plainte pour vol, en keikogi, hakama et zoris !

|

|

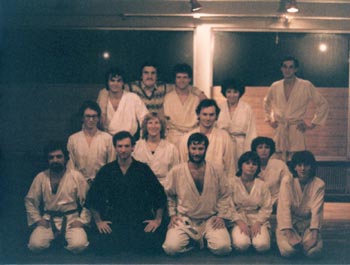

C'est à cette époque que s'ajoutent d'autres noms, tels que : Didier (Jammet), Dominique (Polisset), Nicole (Lettéron), Rémi (de Gravelaine), Jean-Luc (Addou), Mireille (Caplat), presque tous pratiquants aussi au dojo "majeur" de l'ASPP …

C'étaient

alors les années 83 à 88 …

LE TEMPS DE LA GRANDE EPREUVE

Garantir la véracité de l'enseignement reçu et la densité des valeurs prônées, cela nécessite-t-il une mise à l'épreuve ? Ce fut pourtant le cas du Mitsurukaï, objet de contraintes multiples : Christian, physiquement éloigné pour raisons professionnelles, en des contrées suffisamment lointaines (il fut envoyé à Amiens en septembre 90) pour ne lui permettre qu'une présence ponctuelle, le dojo Lasson devant être abandonné en 1988 à des projets d'une matérialité excluant la pratique martiale. En effet l’immeuble était promis à brève échéance au pic des démolisseurs (en fait rien ne bougea jusqu’au début 2004, date effective de sa démolition !)

Cette épreuve était-elle destinée à vérifier

l'engagement des pratiquants quant à leur fidélité, éprouver

leur volonté de perpétuer, voire étendre les bienfaits

obtenus ? En ce temps-là, c'est la dispersion qui impose son ascèse

au Mitsurukaï : un gymnase du dix-neuvième siècle "rue

de PONTOISE" recueille le kobudo, tandis que l'aïki utilise une

ancienne salle de cinéma du "FAUBOURG SAINT-ANTOINE" !

D'autres noms s'ajoutent, tenaces et progressants : Jean-Paul (Collot),

Didier (Defez), Dominique (Carrion).

La cohésion du Mitsurukaï, sa vitalité, se sont déjà manifestées

par le renforcement de sa présence (nouveau paradoxe) dans le

cadre même de cette "diaspora", en créant ou en

s'insérant

dans de nouveaux pôles d'enseignement : à l'ASPP cours du

mardi (86), à l'École Centrale création du Mitsubachi

(88) . Cette dynamique, volontariste mais hétéroclite,

impose donc de se recentrer : Nicole obtient temporairement "JUSSIEU " (c'était

son lieu d'exercice professionnel)…

C'étaient alors les années

89 à 91 …

LES ANNEES DE CONFIRMATION

Déjà se profilent les années 90… Jussieu ne représentant

qu'une étape fragile (le statut individuel des pratiquants n'est guère

celui de membres de l'Université Paris VI ou VII), le Mitsurukaï doit

s'exiler à nouveau mais ne peut se permettre une nouvelle période

d'instabilité matérielle .

Des recherches et démarches opiniâtres permettent de reprendre

pied dans le Treizième, arrondissement de fondation traditionnelle du

Mitsurukaï : c'est "DAVIEL" Quelques épreuves "résiduaires" tombent

encore : des inondations répétées, donc des travaux, avec

un dojo impraticable et le dépannage par des cours à la Poterne

en 96.

Mais le Mitsu est fermement installé à "DAVIEL" (qui

a aussi un bar …)

Se

retrouver réunifiés, dans un dojo

déjà connu

de certains anciens et "confortable" en espace, n'autorise pas

pour autant de relâcher l'effort de développement au dehors

: à l'ASPP

cours du mardi et du vendredi (88), reprise du club d'Ivry par Jean –Paul(Collot),… :

les anciens sont fidèles à la mission : Guillaume (Suard),

Rémi

(de Gravelaine), Jean-Luc (Addou), ainsi que Jean-Marc (Catanèse),

Philippe (Guérin), Philippe (Laforêt)…

Il s'ensuit une plus grande notoriété du Mitsurukaï et de

ses "filiales", visible dans les stages puis, progressivement, dans

les effectifs, surtout quand "notre" Christian, à nouveau

tenu éloigné par sa profession (revenu d'Amiens en mai 92, reparti à Troyes

en janvier 99), revient enfin en décembre 2001.

Arrivent également, avec le nouveau millénaire, de nombreux

aspirants à la

discipline de l'Aïkibudo qui s'adonnent à leur formation avec

sérieux

et persistance, d'où, parfois des séances d'enseignement

groupant 30, voire 33 participants . Les 82 tatamis du dojo semblent alors

bien petits.

Il

s'agit des années 92 à nos jours …

L'AVENIR : "J'AI FAIT UN REVE…" (Martin Luther King)

Vous avez dit "petits" ? Allons, rappelez-vous le Tanagra ! Eh bien, justement !

À

Tanagra, 6 (disons même 8 …) pratiquants pour 18 tatamis, çà fait

18 / 8 = 2,25 tatamis par élève .

À Daviel, comptez 30 pratiquants pour 82 tatamis, çà fait

82 / 30 = 2,73 tatamis par élève ! . Progrès incontestable

: dans 20 ans, on peut espérer 3,25 tatamis par élève… Oui,

mais si la pression démographique du Mitsurukaï évolue de

la même façon sur les 20 ans à venir(8 devenus 30, donc 30

devenant 112), il faudra combien de tatamis ? Près de 373 …

Alors ? avec la relève qui se confirme (même si quelques Anciens

prenaient leur retraite de la discipline), faudra-t-il un "Daviel-bis"?

ou "Daviel-ter" ? ou casser le mur de séparation ? ou

quoi ?

On a bien pensé à utiliser Bercy (non, pas le Ministère

des Finances, encore que…) mais ce n'est pas possible, puisque situé hors

du Treizième ! Dommage, çà aurait pu contenir la progression

démographique du Mitsurukaï pendant quelques temps…

"Soyons raisonnables, demandons l'impossible " (sur les murs, en mai

68). Allons, rassurons notre avenir ! nous avons Maître Christian et,

pour le reste, on verra.

Daniel

Lettéron |

Bien entendu le Mitsurukaï remercie à l'avance tous ceux qui auraient des photos de ces dojos et / ou des souvenirs (même des souvenirs du futur …) permettant d'enrichir sa "saga" .